1/3 – Architecture et sculpture, mon travail sur l’espace public :

Toujours pour le long terme, j’ai eu plusieurs fois l’occasion de travailler sur un espace architectural, de le repenser et d’y implanter de la sculpture. Il s’agissait de cours de maisons privées, parfois en secteur sauvegardé. Il m’a aussi été demandé de décorer un jardin public classé jouxtant une magnifique chapelle du XVII ème ; enfin il m’a été offert de redessiner tout un espace public, une esplanade de centre ville en secteur sauvegardé.

L’architecture m’a toujours attiré et c’est chemin faisant que s’est construite ma réflexion sur l’articulation entre architecture et sculpture, articulation fondée sur la compréhension de l’architecture existante et son respect. Une occasion singulière de réfléchir sur cette question m’a été fournie en 1986 par la mise en place des colonnes de Daniel Buren (“Les Deux Plateaux”) dans la cour d’honneur du Palais Royal à Paris. Mon objet n’était pas de penser avec les uns que c’était “super” ou avec les autres que c’était “nul” mais de comprendre pourquoi, sur ce site précis, le travail de Buren que j’avais sous les yeux était dissonant ; il me fallait comprendre pourquoi ce travail agressait mon oeil et blessait ma pensée. En résumé quatre facteurs généraient ce mal-être que ressentaient nombre de spectateurs, tandis que d’autres jouissaient de ce même mal-être qui venait nourrir un besoin personnel d’être mis en rupture d’équilibre. D’une part la rythmique générale du Palais Royal, avec sa colonnade et son péristyle, était contredite par la rythmique des nouvelles colonnes, celles de Buren. D’autre part les marbres venaient agresser le calcaire de l’édifice et mieux encore les tons noirs et blancs de ces marbres se heurtaient au ton beige du calcaire. Enfin, Buren occupait la totalité de la cour, ne laissant aucune respiration au Palais. Si l’on se place du point de vue de l’art contemporain, cette mise à mort d’un édifice emblématique d’une architecture savante exprimant son raffinement dans un subtil équilibre entre la puissance et la maîtrise de cette puissance est une réussite totale : l’équilibre du Palais Royal est détruit et l’acte d’éradication du passé est magistral. Il ne fait aucun doute que Buren est un grand artiste nihiliste. Mais en ce qui me concerne, n’étant absolument pas un artiste de l’art dit contemporain, j’ai compris, à travers le travail de Buren, tout ce qu’il ne me fallait pas faire si je voulais avec bonheur mettre mon travail au service d’une architecture préexistante. Non sans une nécessaire humilité, décorant simplement ou bien redessinant et en même temps décorant un site, il me faudrait d’une part analyser le site et les architectures environnantes, d’autre part interroger l’élément architectural dominant (ou les éléments architecturaux dominants). Enfin il me faudrait entrer dans la peau du passant et étudier la fonctionnalité du lieu. Buren me permettait, en creux, de bien comprendre ce que pour moi signifiait intervenir sur un espace public dans le respect du passé et au service du passant à venir.

2/3 – Le portrait dans mon travail de sculpteur :

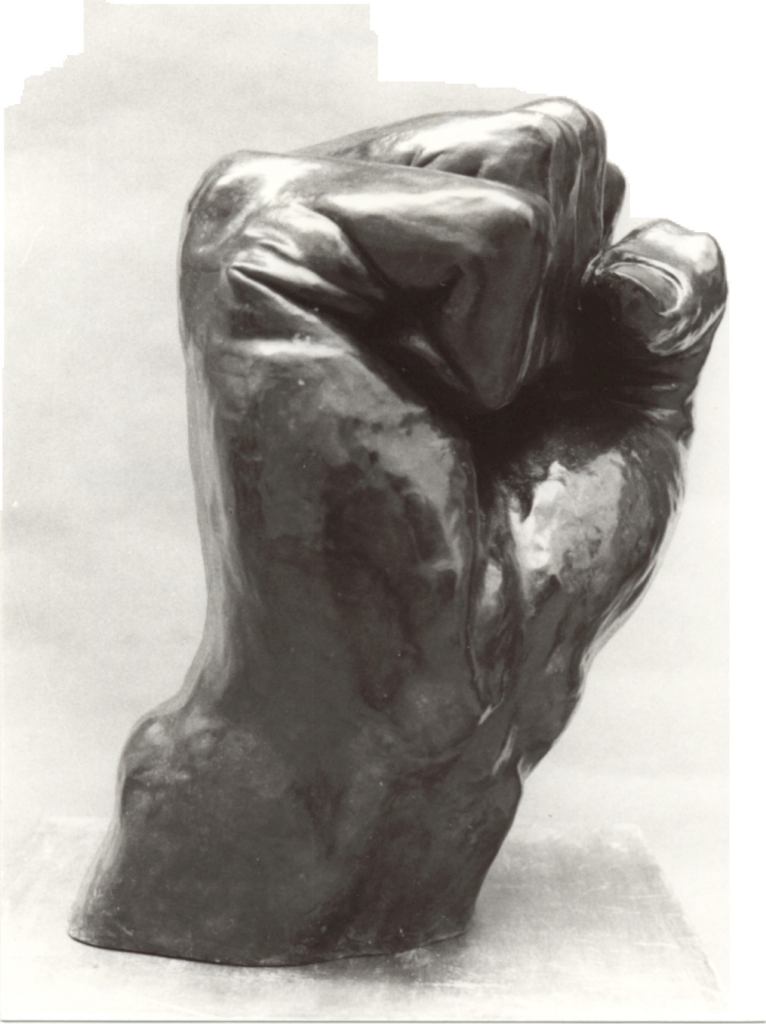

Comme je l’ai mentionné en introduction, c’est principalement en étudiant le travail de deux portraitistes de génie, Jean-Antoine Houdon et Jean-Baptiste Carpeaux, que j’ai appris l’art du portrait. En plus, nourrissant ma réflexion de la diversité des pensées artistiques, j’ai étudié de très grands portraits réalisés par d’autres sculpteurs : Lise Beurey (Auguste Rodin), Giganti (Camille Claudel), le grand Beethoven (Antoine Bourdelle), Baudelaire (Raymond Duchamp-Villon) et quelques autres encore.

Mais auparavant, au tout début de ma vie de sculpteur, élève au cours du soir de la Place des Vosges à Paris, dans le cadre d’un exercice choisi, j’avais reproduit la tête du Brutus de Michel-Ange. Georges Nadal, mon vieux professeur, n’avait jamais vu un tel travail ; il faut croire que j’avais un don pour la sculpture et le portrait en particulier.

Je suis lauréat du prix Paul-Louis Weiller 1994, Grand Prix International de Portrait, décerné en sculpture tous les deux ans par l’Académie des Beaux Arts. A ce jour j’ai réalisé une trentaine de portraits parmi lesquels une dizaine de commandes.

Je fonde mon travail de portraitiste sur trois paramètres interconnectés : la mise en espace, la ressemblance physique et l’évocation de la personnalité. Celle-ci se fait par une étude préalable du sujet et de son oeuvre, s’il a une oeuvre. Cette phase de mûrissement dure souvent plusieurs années, quinze ans pour mon travail sur Camus.

Avant toute autre considération, un portrait est une sculpture, c’est à dire un objet posé dans l’espace. Cette sculpture doit capter le regard du spectateur et retenir son attention.

Intégrant à cette mise en espace mon étude de la personne (de son propre travail ou de son oeuvre), j’utilise la construction de la sculpture avec ses lignes de force pour transcrire des éléments relatifs au sujet. Il peut s’agir d’une silhouette (Barbara habitée, saluant son public), ou d’une incarnation (Dina Vierny éthérée, surplombant le vide, en muse de Maillol), ou de traits psychologiques (François Mitterrand en déséquilibre contrôlé, dans une posture de défi et de calcul) ou encore d’une attitude intellectuelle (Albert Camus, tel un Christ athée, explosé, plongeant un regard d’amour sur la condition humaine).

Dans le même temps je dois “apprendre” les traits de la personne pour les inscrire dans la glaise. Ceci est un travail plutôt technique, un peu comme celui du musicien qui doit connaître par coeur sa partition de musique.

Et si pour le musicien l’enjeu réside dans l’interprétation de la partition, pour le sculpteur il réside dans l’évocation de la personnalité du sujet.

Quels que soient les éléments retenus de cette personnalité ou de son oeuvre, ils ne représenteront dans tous les cas qu’une approche fragmentée, parcellaire de qui est, ou était, le personnage.

Un portrait reste l’interprétation subjective d’une personnalité à un moment donné, c’est là que réside la force et l’intérêt inépuisable de la pensée artistique.

3/3 – Hier et aujourd’hui, état de l’art :

L’art moderne commence dans les années 1850-1860 avec la naissance de l’impressionnisme, et il se caractérise par une prise de distance vis à vis de l’art classique, par une prise de distance avec la réalité objective et sa transcription. La subjectivité du créateur s’affirme alors et elle joue sur le réel intelligible comme un prisme déformant. Le peintre s’arroge le droit de “voir” violet où l’oeil voit jaune, de distordre les personnages et les objets et d’écraser les perspectives (Claude Monet, Vincent Van Gogh, Egon Schiele, Henri Matisse, Pablo Picasso) ; il en va de même pour le sculpteur qui acquiert la liberté de ne plus représenter la réalité objective (Auguste Rodin, Wihlelm Lehmbruck, Constantin Brancusi, Germaine Richier, Alberto Giacometti). Cependant, comme dans l’art classique, détenteur d’un savoir-faire c’est toujours l’artiste qui produit l’oeuvre. A partir des années 1950-1960 se met en place un nouvel art (conceptuel) appelé art contemporain. Où le mot contemporain ne renvoie pas à une temporalité mais à un paradigme élaboré à partir des Ready Made (de Marcel Duchamp) datant des années 1913-1917, soit la préhistoire de l’art contemporain. Ici, d’une part l’acte matériel de créer, le faire, est aboli. Et avec lui le savoir-faire qui n’est plus requis. D’autre part l’oeuvre ne doit plus être considérée pour ce qu’elle est mais elle doit obligatoirement être évaluée au regard des intentions de l’artiste. Le plus souvent ces intentions sont données par des écrits, exemple le Cube de Tony Smith et les écrits de Georges Didi-Huberman explicitant les intentions incluses dans le Cube. Ces écrits exégétiques émanent de philosophes, de critiques d’art ou de commissaires d’exposition, les casquettes pouvant s’empiler. Enfin dernier élément caractéristique, la sensibilité du spectateur comme valeur référentielle est écartée d’autorité : « Si vous n’aimez pas c’est parce que vous ne comprenez pas. Comme en 1863 au Salon des Refusés les Impressionnistes etc… ». Pour terminer il est difficile d’évoquer l’art contemporain sans mentionner les liens étroits qu’il tisse depuis les années 1990 avec la spéculation financière et l’économie libérale. De son côté, l’art moderne reste dynamique dans le monde (Francis Bacon, Lucian Freud, David Hockney, Ron Mueck) mais beaucoup moins en France où, à partir des années 1980, le ministère de la culture crée un académisme contemporain appelé « art contemporain ».